Inhaltsangabe, Analyse und Interpretation

Georg Heym beschreibt in seinem Gedicht „Der Gott der Stadt“ aus Sicht des Götzen Baal eine Großstadt, die in dionysischer Art und Weise fortlebt, und der er in der letzten Strophe ein Ende bereitet. Dabei beginnt das Lyrikwerk Heyms mit der Beschreibung des Götzen oder Stadtgottes Baal, der in wütender Gemütslage über der Stadt verweilt. Diese Strophe lässt den ersten Sinnabschnitt beginnen, der aber durch einen zweistrophigen Einschub unterbrochen wird. In diesem Einschub, dem zweiten Sinnabschnitt, bestehend aus Strophe zwei und drei, wird das dionysische Treiben in der Stadt aus der Vogelperspektive beschrieben, der Perspektive des Baals. Ausgelöst durch die Beobachtungen des Gottes, setzt sich die Beschreibung, des Götzen in den letzten beiden Strophen fort. In der Weiterführung des ersten Sinnabschnittes wird abermals der Gott Ball beschrieben, wobei seine „Stimmung“ immer schlechter wird, sodass er am Ende die Stadt zerstört.

Das fünfstrophige Gedicht, ist bis auf zwei Ausnahmen, auf die in der Analyse genauer eingegangen wird, im fünfhebigen Jambus mit männlichen Kadenzen1 geschrieben. Die vier Verse jeder Strophe reimen sich dabei stets rein im Kreuzreim.

Beginnend mit der Überschrift, lässt sich eine Verwirrung des Lesers im ersten Vers vermeiden. „Der Gott der Stadt“ (Überschrift) lässt sich mit dem Personalpronomen2 „er“ (V.1) verknüpfen und stellt unmittelbar zu Beginn einen Bezug zur Überschrift her. Der Gott sitzt „breit“ (V.1) „[a]uf einem Häuserblocke“ (V.1). Damit wird beim Leser eine Raumsemantik erzeugt, da für ihn, ein Häuserblock schon etwas Großes ist, der jedoch von dem noch namenlosen Gott als „Stuhl“ oder gar Thron verwendet wird. Damit wird unmittelbar zu Beginn des Gedichtes klar, dass der Gott die Macht über die Stadt hat. Das Adjektiv „breit“ (V.1) lässt die Raumsemantik zusätzlich in die Breite quillen und verstärkt dadurch die Übermacht und Bedrohlichkeit des Gottes. Der Vers schließt mit einem Punkt, was den Ausdruck wie eine erste Bestandaufnahme und Situationsbeschreibung wirken lässt. Auch der zweite Vers ist in dieser Strophe schließt mit einem Punkt und ähneln damit dem Ersten. Wie in der kompletten ersten Strophe wird der Gott weiterhin beschrieben. „Die Winde lagern (…) um seine Stirn“ (V.2). Diese Beschreibung erinnert an einem Heiligenschein, der jedoch durch das Adjektiv „schwarz“ (V.2) eine negative Konnotation3 erhält, das Teuflische als Gegenspieler zu Gott allerdings hervorhebt. Vers drei und vier ergeben durch das Enjambement4 am Ende des dritten Verses eine Einheit. Die „Wut“ (V.3) des Gottes, der, wie sich später herausstellen wird ein Götze ist, kommt hier nun wörtlich zum Ausdruck und hat als Ursache seine Beobachtungen. Die Satzkonstruktion Heyms lässt in diesem Fall zwei Interpretationsansätze zu. Einerseits könnte sich der Gott selbst noch außerhalb des Stadtzentrums befinden und wütend in Richtung Stadt blicken, oder er schaut von der Stadt aus in die „Einsamkeit“ (V.3) und bedauert dabei, dass er über diese Gebiete keine Macht mehr besitzt. Schlüssiger scheint jedoch der Ansatz, dass der Gott, mit dem Blick auf das Stadtzentrum gerichtet, wie die Allegorie5 des Unheils, seinen Weg bis zum Zentrum der Stadt geht. „Einsamkeit“ (V.3) und „verirr’n“ (V.4) sind dabei in jeden Fall Wörter, die an das romantische Motiv der „Waldeinsamkeit“ erinnern. In der Romantik noch das positiv konnotierte Motiv der Selbstfindung in Verbindung mit den Bildungsromanen, scheint in dieser Stadt die „Einsamkeit“ (V.3) nur ein Schein zu sein, da wohin der Gott auch schaut nur Häuser zu sehen sind. Dieses Bild geht soweit, dass diese sich sogar am Horizont „verirr’n“ (V.4). Die scheinbare Gemeinschaft der Stadt, in der man mit tausenden anderen zusammenwohnt, täuscht über die Gleichgültigkeit die in einer Metropole gegenüber seinem Nachbarn oder Kollegen herrscht hinweg und führt somit zur unbewussten Isolation.

Mit dem nun folgenden Einschub, bestehend aus Strophe zwei und drei, geht die Beschreibung des Gottes vorerst weiter, wird dann jedoch durch die Beschreibung der Stadt abgelöst. Die geschilderte Szenerie des rot gefärbten Bauchs des Baals erinnert, an eine im modernen Sinne romantische Sonnenuntergangsstimmung ist jedoch eher ein lyrischer Vorverweis darauf, dass mit dem Untergang der Sonne, auch die Stadt untergehen wird. Abermals gibt die Satzkonstruktion Heyms, wie schon in Strophe eins, in Vers fünf dem Leser Rätsel auf. Es ist hier nämlich nicht „der rote Bauch (…) [des] Baal[s]“ (V.5), der im Schein der Sonne leuchtet, sondern der rote Bauch leuchtet ihm. Damit möchte Heym die enorme Größe des Gottes ausdrücken, und erzeugt ein Bild, welches an eine Buddhadarstellung erinnert. Die Figur des dicken Buddhas, der selbst seinen Bauch anschauen kann, steht im Buddhismus für Wohlstand und Erfolg. Neben der Wohlgenährtheit kann der Bauch auch die Funktion des Schutzes eines Embryos im mütterlichen Leib haben. Keines von beidem passt jedoch zum Bauch des Baals, der lediglich durch seine körperliche Masse eine Gefahr für die unterlegene Stadt darstellt. Mit dem Namen „Baal“ (V.5) wird „Der Gott der Stadt“ (Überschrift) jedoch eher zu einem Götzen. Baal kann mit verschiedenen Kulten in Verbindung gebracht werden. Auf der einen Seite der Fruchtbarkeitsgott, der dass Motiv der schutzbietenden, schwangeren Frau unterstreichen würde, auf der anderen Seite jedoch der Götze, dem man Kindern opfern muss, um ihn zufrieden zu stellen. Hier lässt sich abermals ein Widerspruch zur Romantik feststellen, in der die Kinder zum ersten Mal als etwas Wertvolles gesehen wurden. Entgegen dem zu schützenden Wesen der Romantik, muss das Kind der Jahrhundertwende, während der dieses Gedicht entsteht, wieder in Fabriken arbeiten und die Industrialisierung mit voranbringen. Im nächsten Vers wird die Raumsemantik aus dem ersten Sinnabschnitt weiter ausgebaut. Die „Städte knieen“ (V.6) um den Götzen Baal herum. Hiermit wird die Unterlegenheit der Stadt unter dem Gott gezeigt, jedoch auch die Religion mit ins Spiel gebracht. Sieht man die hier personifizierte Stadt als pars pro toto für alle Bürger, so kritisiert der Dichter damit die verlorenen gegangene Religion in der Gesellschaft. Anstatt sich wie früher einem Gott zu untergeben, „pilgern“ die Menschen um die Jahrhundertwende vom Land in die Stadt, geben sich den Reizen dieser hin und haben damit etwas entdeckt, was den Glauben verdrängen kann: Der Götze der Stadt. Das religiöse Motiv setzt sich auch im folgenden Vers fort. Dieser bildet mit dem letzten Vers der zweiten Strophe eine Einheit und beschreibt, wie Baal das Läuten der Glocken aus der Tiefe der Stadt vernimmt. „Der Kirchenglocken ungeheure Zahl“ (V.7) hört er „aus schwarzer Türme Meer“ (V.8) . Nicht mehr die Kirche ist Zentrum des Dorfes und die Religion Zentrum der Welt, wie es viele Jahrhunderte gewesen ist, sondern in der Großstadt, vernimmt man „ungeheure“ Anzahl von Kirchenglocken, wie es Heym in einer Hyperbel6 übertreibt. Die Kirche ist nichts mehr Einzigartiges und schon gar nicht mehr besonders, den sie dringt nur aus großer Tief zu ihm nach oben. Zwischen der Höhe auf der sich die Kirchetürme befinden, die früher die höchsten Türme jedes Dorfes gewesen sind, und der Höhe, über der Stadt, wo Baal sich aufhält, entsteht abermals eine große raumsemantische Entfernung. Die Farbsymbolik zwischen „rot (…)“ (V.5) und „schwarz“ (V.2, 8), verstärkt zusätzlich die Große Distanz zwischen der Stadt und dem Götzen Baal. Das Meer aus Türmen, was Heym hier beschreibt, erinnert heutzutage an eine asiatische oder nordamerikanische Großstadt, deren Skyline nur noch aus Wolkenkratzern besteht. Eine Kirche lässt sich hier nicht mehr finden.

Weiterhin im zweiten Sinnabschnitt, der in die Beschreibung des Baals eingeschoben ist, wird die dröhnende Musik (Vgl. V.9) die aus den tiefen der Stadt zu ihm hochdringt beschrieben. Interessant hierbei ist, dass die „Musik“ (V.9) im Gegensatz als dröhnend beschrieben wird, wohingegen das Kirchenläuten nur hinauf „wogt“ (V.8). Die Reize der Großstadt übertonen die konservative Kirche. Das treiben in der Stadt vergleicht Heym mit dem „Korybanten-Tanz“ (V.9). Diese Chiffre7 steht für die dionysischen Feste, die im alten Griechenland zu Ehren Dionysos gegeben wurden. Für Heym stellt die Stadt also einen Ort des Rausches und der Feier dar. Die griechischen Feste die teilweise bis zur Kastration von Männern führten, rücken die Stadt hier in das negative Licht einer extatischen Feieranstalt ohne Normen und Regeln. Das Adjektiv „laut“ (V.10) am Ende der nächsten Strophe unterstreicht nochmals die Differenz zwischen den Kirchenglocken und der Musik, die als pars pro toto für den Lärm der Stadt steht. Mit dem Substantiv „Musik“ (V.9) schwingt allerdings eine positive Konnotation mit, die am Ende der Strophe mit dem „Weihrauch“ (V.12) fortgeführt wird. Der „Duft von Weihrauch“ (V.12) wird mit dem Abgaßgestank der Fabriken verglichen. Auch hier wird also der eigentlich negative Aspekt der Stadt aus Sicht des Baals als positiv betrachtet. In Verbindung mit der anbetenden Haltung, die die Stadt in der zweiten Strophe eingenommen hat, fasst der Leser sowohl die Fabrikabgase, als auch den Lärm, mit den Augen des Baals als eine Opfergabe auf, die durch den religiösen Begriff des „Weihrauchs“ (V.12) bestätigt wird. Für den Baal sind die Abgase der Stadt ebenso ein Segen, wie für die Christen der Weihrauch.

Was nun die wirkliche Gemütslage des Baals, während seiner Beobachtungen der Stadt gewesen ist, ließ Heym in den letzten beiden Strophen nicht erahnen. Ab jetzt wird in den letzten beiden Strophen wieder der Baal beschrieben; wie in Strophe eins. „Das Wetter“ (V.13), das in die Augen des Baals „schwelt“ (V.13), lässt vermuten, dass eine Änderung des Klimas in der Stadt stattgefunden haben muss. Zwischen der Strophe drei und vier steht also eine zeitliche Differenz, dessen Veränderung dem Baal nicht positiv beeindruckt. Ein Zusammenhang lässt sich mit dem folgenden Vers schließen. Der Abend, während dem sich das dionysische Fest der Vorstrophe abgespielt wird „in Nacht betäubt“ (V.14) und findet somit ein Ende. Das ist in den Augen des Baals, der die Abgaben der Stadt als Opfergaben betrachtet eine Schande. Interessant hierbei ist, dass der Abend „in Nacht betäubt“ (V.14) werden muss. Eine Anspielung Heyms darauf, dass die Elektrizität, die während der Industrialisierung verstärkt aufkam, es eigentlich nicht mehr zulässt, dass in einer Stadt völlige Nacht herrscht. Dafür bedarf es einer Betäubung. Die Passivkonstruktion lässt nicht vermuten von wem die Stadt betäubt wird, jedoch sorgt die Betäubung für einen Wutausbruch in Baal. Dieser führt dazu, dass sich sein Haar „im Zorne sträubt“ (V.16) und die „Stürme flattern“ (V.15). Eine insgesamt beängstigende Situation, die von Baal, dem Gott der Stadt herausbeschworen wird. Heym vergleicht in dieser Strophe die „Stürme“ (V.15) mit „Geier[n]“. Der Geier ist ein Tier, dass stets nach Aas sucht, ein Allesfresser. Es wird verglichen mit dem personifizierten Sturm, dem dabei die gleichen Attribute beigemessen werden, wie dem Geier. Er kreist in der Luft und sucht nach etwas „Essbarem“. Ein Vorweis auf die letzte Strophe, in der die Stadt zerstört wird. Der Vergleich wird durch Heim noch zusätzlich verstärkt, in dem er die Stürme „flattern“ (V.16) lässt, ein Verb, dass auch gut den Flügelschlag eines Vogels wiedergeben kann.

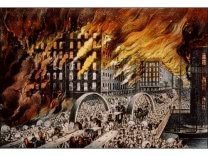

Die letzte Strophe, in der Baal die Stadt zerstören wird, beginnt mit einer weiteren Schreckensdarstellung des Baals. Es wird ein Bild des Gottes gemalt, wie er seine Faust in die Luft streckt. Diese Faust, erhält durch Heym das Beiwort „Fleischer“ (V.17). Damit drängt sich der Vergleich Baals, der gleich Menschen umbringen wird, mit einem Fleischer auf, der Tag für tag Tiere tötet und diese zur Mahlzeit verarbeitet. Dem Götzen haben die Gerüche der Stadt, die plötzlich betäubt wurden Appetit gemacht, sodass er diesen nun stillen muss. Dieser Vergleich erinnert an die Gedichte von Benn, in den er den Menschen ebenso respektlos degradiert, wie das Heym mit dem Fleischervergleich tut. Anschließend schüttelt Baal nur noch seine Faust (Vgl. V.18), wie ein Fleischer der vor dem Schlachtvorgang noch seinen Ärmel zurückwirft. Daraufhin beginnt der Zerstörungsvorgang der der Stadt. Die Metapher8 „Meer von Feuer“ (V.18) die durch die Wellenform ihr tertium coperativa erhält, stellt bildlich die enorme Gewalt heraus, mit der Baal die Stadt zerstört. Anschließend wird der Glutqualm personifiziert und „frißt“ (V.20) die Straße auf. Damit endet die Ringkomposition des Autors, die am „Abend“ (V.5) am „Morgen“ (V.20). Der Götze Baal konnte diese Ruhepause der Stadt nicht ertragen und musste sich seine Opfergaben somit durch die Zerstörung der Stadt selbst holen.