Inhaltsangabe/Zusammenfassung, Szenen-Analyse und Interpretation

Aufgabe 1

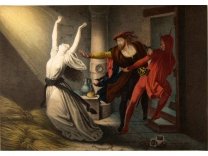

Der vorliegende Textauszug ist ein Szenenausschnitt aus dem Drama „Faust-der Tragödie Teil 1“, von Johann Wolfgang von Goethe, welches nach jahrelanger Arbeit im Jahre 1808 in Tübingen veröffentlicht und als ein weltliterarisches Werk anerkannt wurde. Das Drama handelt von dem Universalgelehrten Faust, welcher trotz seines Wissens seinen Wissensdurst nicht stillen kann, in eine existenzielle Krise stürzt und deswegen unzufrieden ist.

Der zu analysierende Szenenauszug ist aus der Szene „Am Brunnen“ (V. 3545-3586), welche sich nach der Szene „Marthens Garten“ in der Mephisto Faust einen Schlaftrunk für Gretchens Mutter gibt, die bekannte „Gretchenfrage“ gestellt wird: „Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?“ und nach langer Diskussion über die ungeklärte Frage, wie es ihm den mit der Religion sei, eine Liebesnacht verabredet wird, woraufhin Faust Gretchen den von Mephisto erhaltenen Schlaftrunk für die Mutter Gretchens aushändigt, diese dazu einwilligt es der Mutter zu überreichen.

Nach der Liebesnacht, die von Faust und Gretchen mit Hilfe von Mephisto verabredet wurde, findet ein Dialog zwischen Lieschen und Gretchen am Brunnen statt.

Gretchen erfährt von einem Mädchen, das unehelich schwanger geworden ist und seine „verbotene“ Liebe nun büßen muss.

Die darauffolgende Szene „Zwinger“ (V. 3587-3619), thematisiert den Tod der Mutter und die Schwangerschaft Gretchens.

In der Szene „Am Brunnen“ (V. 3545-3586),berichtet Lieschen über die Neuigkeiten über Bärbelchens uneheliche Beziehung und dessen Schwangerschaft. Sie bekündet ihre Zweifel an der Beziehung, dass es zu erwarten war, nachdem Bärbelchen an ihm lange gehangen und seine Geschenke angenommen habe.

Während Gretchens Empathie und ihr Bedauern mitteilt, kontert Lieschen nur dagegen und zeigt ihre Bereitschaft sich im Falle einer Bloßstellung in der Gesellschaft aktiv zu beteiligen.

Gretchens Empathiebekundung stößt bei Lieschen auf Empörung, denn Lieschen scheint die Empathie ungelegen, vermutlich reagiert Lieschen auf Gretchens Aussagen aufgrund Gretchens Vergangenheit schockiert ,denn Gretchen zeigte früher selber eine gewisse Missachtung gegenüber uneheliche Beziehungen, so wie auf unehelich gezeugte Kinder. (V. 3677-3586)

Am Ende der Szene , erkennt Gretchen ihr eigenes Schicksal und wird sich ihrer begangenen Sünden bewusst, weswegen sie die letzten Aussagen „Doch- alles, was mich dazu trieb, Gott! War so gut ! Ach war so lieb!“ (V. 3585-3586) an Gott richtet mit einer Hoffnung um Verständnis und eventuellem Freispruch von ihrer Schuld.

Im weiteren Verlauf der Analyse gilt es die vorliegende Szene in die Entwicklung der Gretchenhandlung einzuordnen.

Anzufangen ist mit der Exposition Gretchens, als Faust nach dem Verjüngerungstrank in der „Hexenküche“ auf Gretchen zu trifft und sie im öffentlichen Raum („Straße“) anspricht, welche aufgrund des Vertrags zwischen Faust und Mephisto erst Zustande kam.

Die anfangs zurückweisende Gretchen, entwickelt sich im Verlauf des Dramas in eine Bereitschaft zum Lieben, sowie in innere Unruhe und melancholisch gestaltete Charakterzüge, welche auf den Verlust ihrer Mutter und ihres Bruders, der unehelichen und brüchigen Beziehung zu Faust zurückzuführen ist.

Den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreicht Gretchen, als sie ihr außereheliches Kind ertränkt.

Nun wird die Figurengestaltung in der dargestellten Kommunikationssituation untersucht.

Im Dialog zwischen Lieschen und Gretchen, fällt Lieschen mit ihrer Missgunst und ihrem Neid auf Bärbelchens uneheliches Liebesleben auf. Sie zeigt in all ihren Aussagen Schadenfreude und Empörung, welche nicht nur auf Bärbelchens Schicksal zutrifft, sondern auch auf Gretchens Empathie „Bedauerst sie noch gar!“ (V. 3563)

Lieschen ist nicht nur damit beschäftigt Bärbelchens Taten zu kritisieren, sondern lobt sich dabei, indem sie ihre sexuelle Abstinenz und Verzicht hervorhebt „Wenn unsereins am Spinnen war,/Uns nachts die Mutter nicht hinunterließ,/Stand sie bei ihrem Buhlen süß,“ (V. 3563-3565f.)

Aus Lieschens Reaktion kann man die bevorstehende Reaktion der Konvention entnehmen und diese wird von ihr prophezeit „Kriegt sie ihn, soll’s ihr übel gehen./Das Kränzel reißen die Buben ihr,/Und Häckerling streuen wir vor die Tür!“ (V. 3574-3576) und obwohl diese Vorhersage darauf beruht, dass ihr Geliebter sie zu Frau nehmen wird, zeigt es, dass es für Bärbelchen keinen Ausweg aus der Verstoßung gibt.

Während Lieschen den gesellschaftlichen Vorstellungen entspricht, widersetzt sich Gretchen den Vorstellungen, indem sie ihren naiven Glauben an Bärbelchens Zukunft in einer Ehe zum Ausdruck bringt, dies stellt ihren naiven Glauben an ihre eigene uneheliche Beziehung zu Faust dar, denn Gretchen identifiziert sich mit Bärbelchen.

In dem Dialog zwischen Lieschen und Gretchen dominiert Lieschens Anteil am Gespräch, was dazu führen lässt, dass Gretchen keine Argumente für die unehelichen Taten findet und sich somit ihrer eigenen Schuld bewusst wird.

In Gretchens Monolog widerspiegelt sich ein innerer Konflikt zwischen der aus den gesellschaftlichen Moralvorstellungen hervorgebrachten Selbstanklage und das eigene Schuldbekenntnis zu ihrem Liebesgefühl, welches sie dazu führte Sünden zu begehen.

Mit den zuvor genannten Aspekten als Basis für die Klärung des Verhältnisses zwischen Lieschen und Gretchen, erscheint Lieschen eine aktive Repräsentantin der Konvention zu sein und Gretchen bleibt mit ihrer Zurückhaltung im Hintergrund des Gesprächs.

Eine gewisse Diskrepanz1 („Nichtübereinstimmung“) wird bemerkbar, als Lieschen auf Gretchens Mitleid für Bärbelchen empört reagiert.

Im Folgenden gilt es die sprachliche Gestaltung der Szene in ihrer Funktion zu analysieren.

Zu dem Syntax, der in dieser Szene verwendet wird , kann man sagen, dass es hauptsächlich Ellipsen2 sind, es werden also bestimmte Satzteile, Wörter ausgelassen, die leicht zu ergänzen sind, jedoch zu einem unvollständigen Satz führen, dies könnte man auf das sprachliche Niveau zurückführen, welches man als bürgerliches Mädchen zu dieser Zeit hatte, welches außerdem einen Kontrast zu Fausts intellektueller Sprechart darstellt.

Außerdem ist eine Ausstoßung eines unbetonten Vokals im Inneren oder am Ende eines Wortes zu finden, welches im Fachtermini als Elision bezeichnet wird, diese werden durch bestimmte Satzzeichen deutlich, in dem Fall durch Apostrophe3 (´) „Bild’t“ (V. 3557) , „soll’s“ (V. 3574) , dieses sprachliche Mittel, wird hauptsächlich von Lieschen verwendet, dies liegt vermutlich daran, dass ihr Sprechanteil dominiert. Die Funktion dieses sprachlichen Mittels ist das aufrechterhalten des Metrums und das Verringern der Anzahl an Silben in einem Vers.

Beide Figuren schmücken den Dialog mit Paarreimen, welches die Gemeinsamkeiten -wie den selben gesellschaftlichen Raum - zwischen beiden betont.

Der innere Monolog von Gretchen, welcher auf den Dialog mit Lieschen folgt, verdeutlicht wie Lieschens Aussagen in Gretchens Gedanken eindringen und sie davon überzeugen konnten, dass sie schuldig ist und veranschaulicht die momentane Situation Gretchens.

Gretchens Wortwahl ist im Gespräch oft ähnlich, sie verwendet Wörter mit ähnlicher Bedeutung oder mit ähnlicher Aussagekraft und verziert diese mit Satzzeichen, wie Ausrufezeichen, dies betont die Ausweglosigkeit Gretchens und einen Hilferuf an Gott. („Ach!“ und „Das arme Ding!“ „..armes Mägdlein“ V. 3530 ff.)

Die dramaturgische Funktion der Szene ist Gretchens Konfrontation mit den gesellschaftlichen Moralvorstellungen die durch Lieschen repräsentiert werden und der ausgewählte Raum „Am Brunnen“, welches ein öffentlicher Platz ist und Mittelpunkt des Lebens in der Gesellschaft, welchen die meisten zur Zeit als Ort der Kommunikation sahen beziehungsweise als Ort des Klatsches und Tratsches, was auch von Lieschen bezweckt wird.

Im Hinblick auf die Dialoggestaltung: Gretchens Sprechanteil, wirkt wie zuvor erwähnt wie ein Schuldbekenntnis.

Diese Szene spielt in der ganzen Tragödie Fausts eine sehr wichtige Rolle, um den späteren Zusammenbruch Gretchens nachvollziehen zu können, denn in dieser Szene wird die Brandmarkung der Personen, die einen Fehler begehen und die Rolle der Frau zu der Zeit um 1808 deutlich.

Außerdem wird die Vereinsamung Gretchens, durch gesellschaftliche Einflüsse verdeutlicht, welches im späteren Verlauf sie in die Irre führt.

Aufgabe 2

In der zweiten Teilaufgabe, wird die These, die in Teilaufgabe 1 aufgestellt wurde, aufgegriffen und näher darauf eingegangen.

Zuerst wird darauf eingegangen, wie sich die in der Szene angelegte Situation Gretchens im weiteren Handlungsverlauf des Dramas aus äußerer Handlungsperspektive entwickelt.

Der innere Monolog Gretchens am Ende der Szene verweist auf die folgende soziale Isolation und die öffentliche Verfluchung durch den von Faust in den Tod gestürzte Bruder Valentin, welcher an der Zunahme des sozialen Drucks zuständig war.

Die Einsamkeit Gretchens nimmt nach dem Tod der Mutter und Valentins an Stärke zu.

Sie spricht sich selbst ein Todesurteil zu als Folge der Tötung des eigenen (unehelich gezeugten) Kindes, in Hoffnung durch Gott errettet zu werden.

Nun wird die innere Handlungsperspektive dargestellt.

Ihre Liebe zu Faust lässt sie gegen die sozialen Konventionen agieren und diese zu missachten, angesichts dieser Ambivalenz, beruft sie sich auf das Andachtsbild der Mutter Gottes (Zwinger).

Gretchen leistet Mephisto Widerstand in dem sie mit ihrer Frömmigkeit und ihrem Vertrauen an Gott, ihr Todesurteil fällt.

Im Folgenden wird von den Analyse-Ergebnissen ausgehen erläutert, in welcher Weise sich in der Gretchentragödie Merkmale der Literaturepoche des Sturm und Drang wiederspiegeln.

Davor ist es wichtig die Literaturepoche des Sturm und Dranges kennenzulernen, dazu werde ich wesentliche Merkmale anführen.

Die Literaturepoche betrifft die Zeit von 1767-1785 und behandelt die Themen: Liebe, Kindesmord und die Erhebung über Konvention und Tradition.

Außerdem ist die Epoche durch das Streben nach Erkenntnis und die Existenzerweiterung um jeden Preis, gekennzeichnet. Sie wird zu dem als „Geniezeit“ bezeichnet.

Motive der Epoche sind die Natur und die Zivilisation, Gefühl und Gesellschaft, Liebe und Standesbarrieren.

Gretchens Tragödie basiert darauf, dass sie eine ständeübergreifende Liebe zu dem Universalgelehrten Faust aufweist und das in Erhebung über Konvention und Tradition.

Zu dem ist der Mord an ihr eigenes Kind ein typisches Merkmal der Epoche.

Motive wie Natur und des weiteren findet man im Hinblick auf Faust, der sich nach der Natur sehnt und diese in Form eines inneren Monologs zur Schau stellt (Wald und Höhle).

Eines der Hauptintention der Epoche ist bei Gretchens Tragödie vorzufinden, und zwar die Gesellschaftskritik, die Kritik an die Gesellschaft, die sie in ihre Tragödie stürzte.